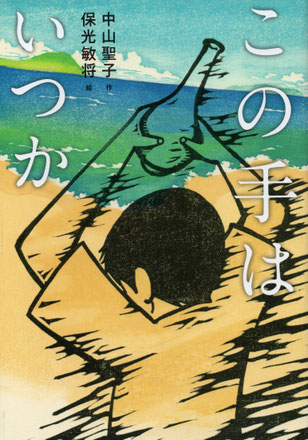

この手はいつか 文研出版

真潮は、言いたいことがあっても、なかなか口に出せない引っ込み思案な男の子。

そんな気の弱いところがある真潮が、リコーダーでクラスの男の子を殴ってしまった。

理由はあった。

それは、相手の男の子が、クラスで飼っていた金魚に餌ではなく消しゴムのかすを与えていたから。

けれども、担任の藤巻先生は、暴力はいけないと真潮だけを叱る。

そして、事件に関係のない真潮の母さんにまで、家庭の事情を問い詰めようとする。

そこから始まったクラスメイト達の真潮への嫌がらせ。

耐えかねて、再び椅子を振り上げてしまった真潮。

そんなある日、真潮は、自宅にひとりでいる時に熱中症で倒れてしまう。

目が覚めた時、病院にいたのは、母さんではなく陶芸家のおじいちゃんだった。

母さんは、仕事の研修で大阪にいて、帰ってこられないと告げるおじいちゃん。

母さんの仕事が大変なのはわかっている。

でも、あまりにも話が急すぎて、どこかうそっぽい。

物語は、母親への心配や不信感を抱きながらも、萩焼の仕事を生業としている祖父との一夏を丹念につづり、少年の揺れる心を浮き彫りにする。

初めは、七化けという特性を持つ、色も形も様々な萩焼より、百円ショップのきれいな食器の方がいいと思っていた真潮。

けれども、カフェ加瀬谷の娘、同い年の希沙との出会いや、仕事に打ち込む祖父との触れ合いの中で、しだいにその魅力に気づかされていく。

「真潮のこの手は、わしには届かん未来に届く。どうがんばっても、わしがさわることのできん何かにふれたり、見たこともないような新しいもんを創り出したりもできる」

朴訥だが人間味あふれた祖父の言葉には、真潮への限りない期待が込められている。

しかし、今は届かない未来をつかむことができるのは、けっして真潮だけではないことを、この物語は教えてくれる。

「正解がわからんまま、年ばかり取る」と過去を後悔する祖父にも、「自分じゃだめなんかもしれん」と自身を責め続ける母親にも、「あたし、うっといしい?」と自分の行動や言動に悩む希沙にも、それぞれが悩みや苦しみを抱えながらも、いつかは必ずつかめる未来があることを予感させるラストが素晴らしい。

以前から萩焼のことを書きたかったという著者の、綿密な取材に裏打ちされた渾身の一作である。

小学校高学年以上向き。